理科の授業では,具体的な自然を対象として問題解決を行います。具体的な自然事象が学習の出発点です。本だけでとか,自然を対象としても問題解決を行わずただ楽しい体験をしただけでは,学習になりません。問題解決を通してどのような能力を育成するのかといった目標を明確にし,それが育成できたかどうかを評価する必要があります。そこで,ここでは,課題設定と問題解決の視点となる科学的見方・考え方,評価を中心に取り上げています。また,「動画による理科の評価」を研究した際の教材の動画を,教材の参考としてあげています。

理科授業

- 小学校の理科教育法の教科書

- 大学の「初等理科教育法」の教科書です。理科の教科の本質と必要性の視点から、具体的な指導法、指導における留意点など、実践的な内容が書かれています。理科の指導法について、基本的なことを学びたい小学校の現職教員においても参考になる本です。

>>>購入サイト

- 理科における課題設定と科学的な見方・考え方

- 問題解決の出発点となる課題設定は,理科においても大切な場面になります。とくに理科の場合,自然をどのような視点や枠組みでとらえるかで,その展開は大きく変わってきます。そのためどのような状況や文脈で自然事象を提示するかが重要となります。どのような視点や枠組みでとらえるかということは,科学的な見方・考え方につながります。状況や文脈を設定する際には,これらを考慮する必要があります。

>>>>続き - いろいろな評価の意義/指導と評価の一体化

- 評価については,教育の目標を達成できたかどうかを調べフィードバックするために必要になります。そのフィードバックは,教師自身の授業改善として,また学習者には学習改善としてはたらくことになります。したがって,目標が明確でなければなりませんし,目標と関係づけていない評価を行っても意味はありません。最近自由記述の評価について,客観的に評価できないのではないかということで話題になり議論になっています。これまでの研究においては,理科における自由記述の評価について,自由記述の自動評価システムを開発してきました。開発しながら気づいたのは,客観的になるようにすでに評価された事例を参照できるようにすることです。また,学習者の能力の育成かを考えた場合に,その参照に学習者が積極的に関わるようにすることです。つまり,学習者にもっと評価に参加させるとよいということです。客観性に重きをおくために,評価者と学習者が完全に隔離した状態になってしまうと,目標にしている能力の育成ということが難しくなってきます。

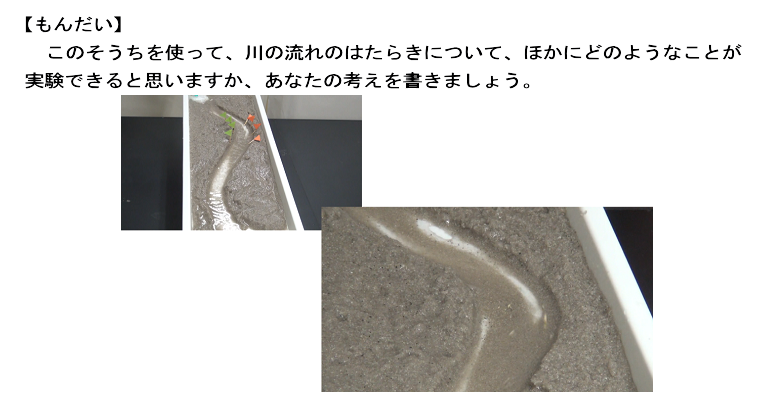

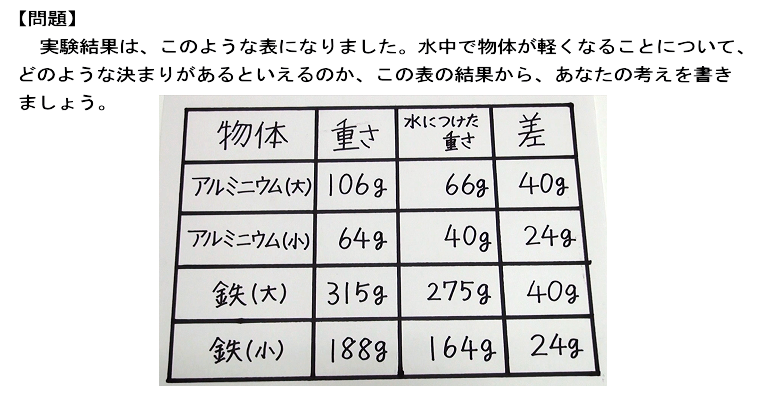

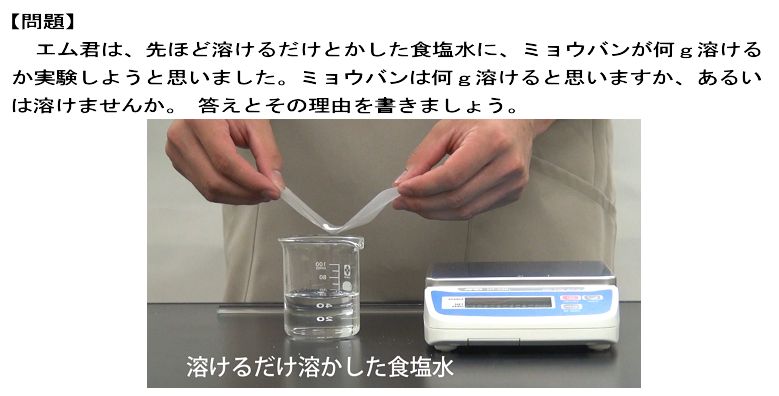

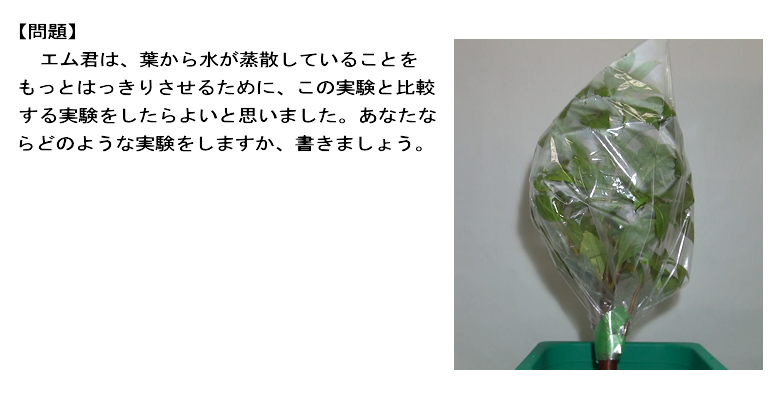

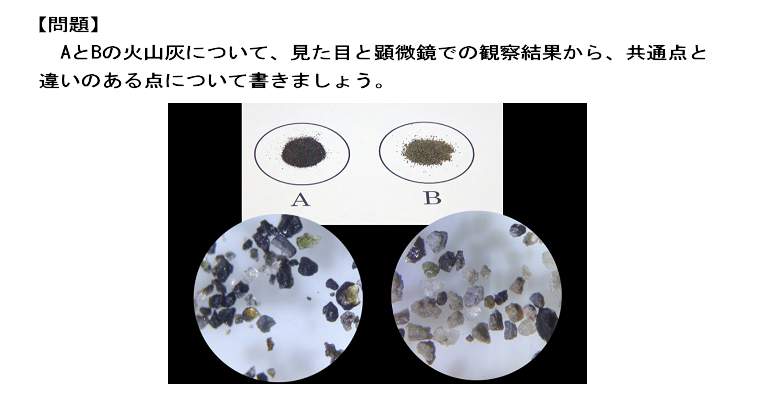

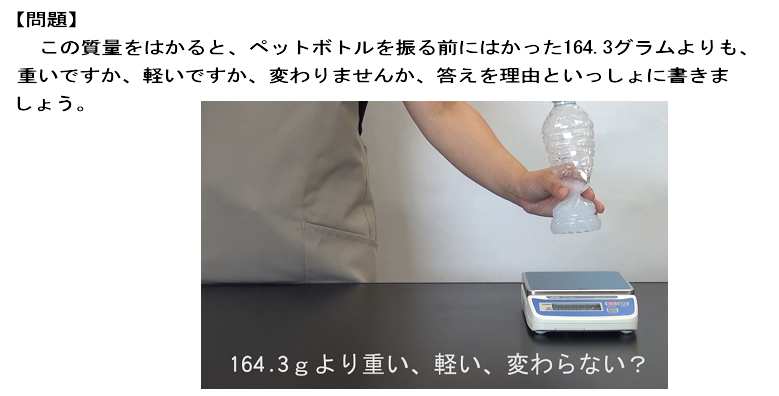

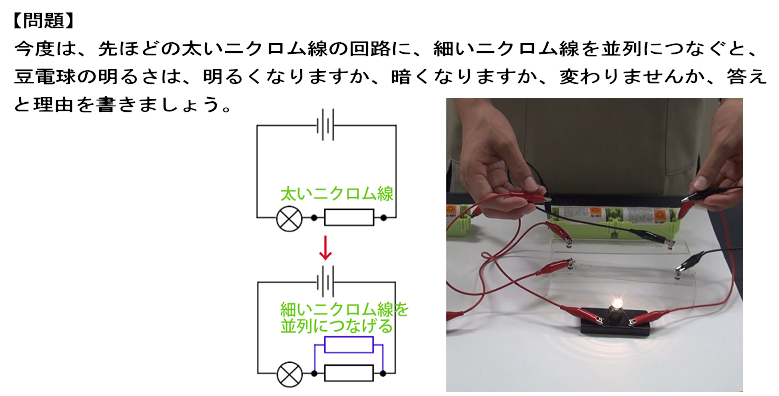

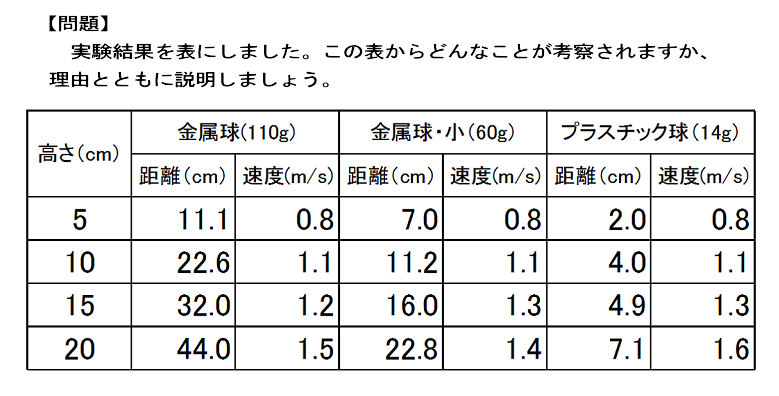

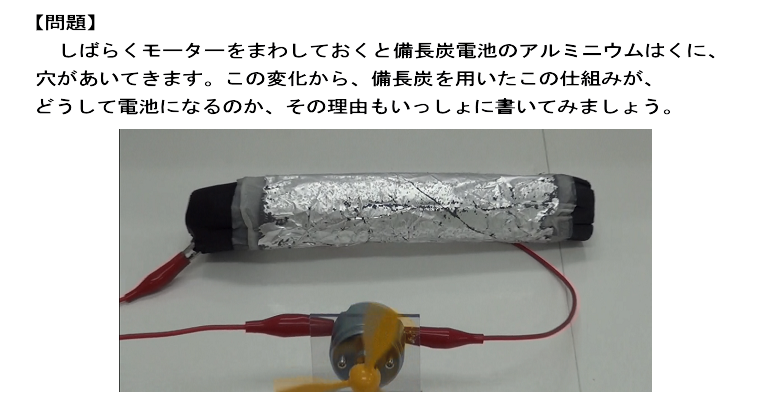

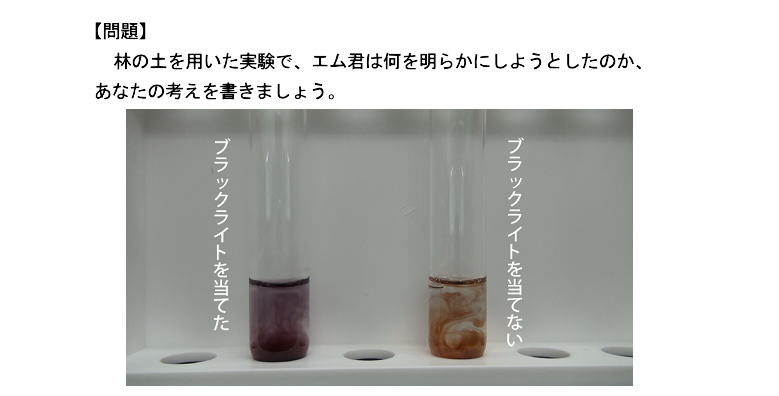

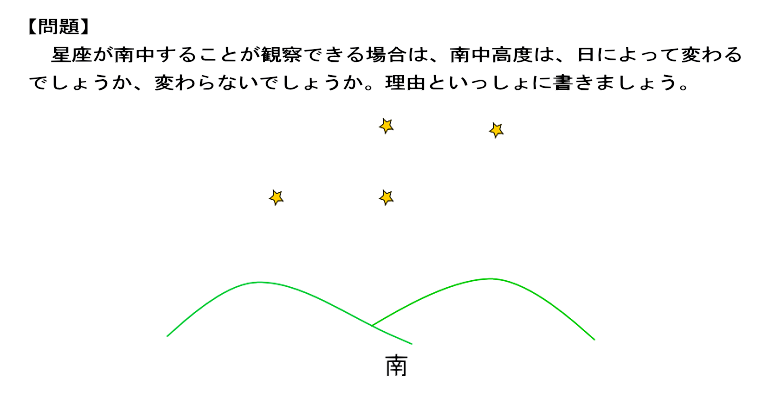

>>>>続き - 理科教材動画/記述課題

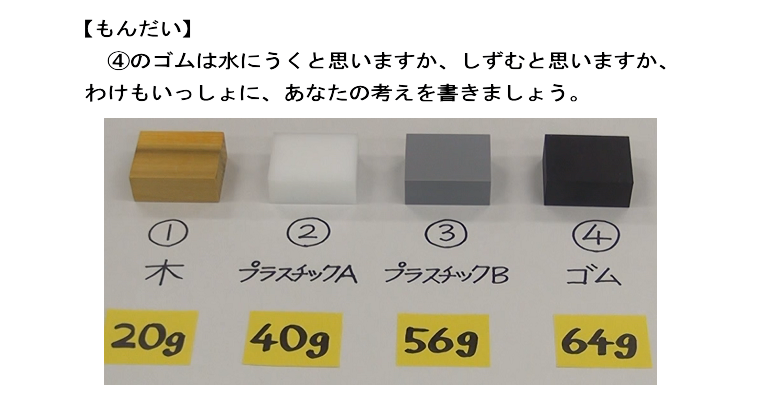

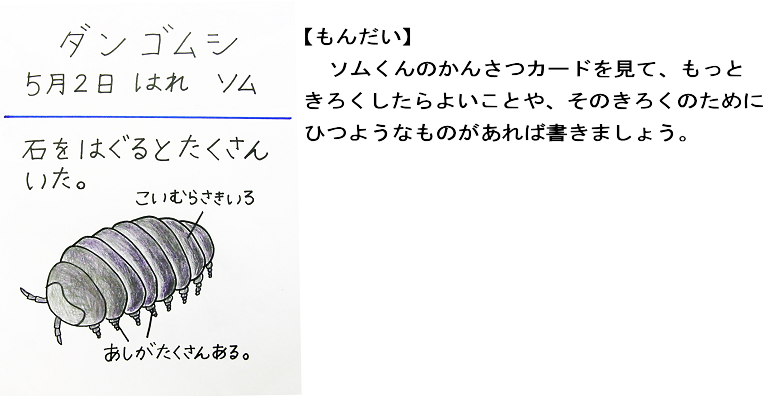

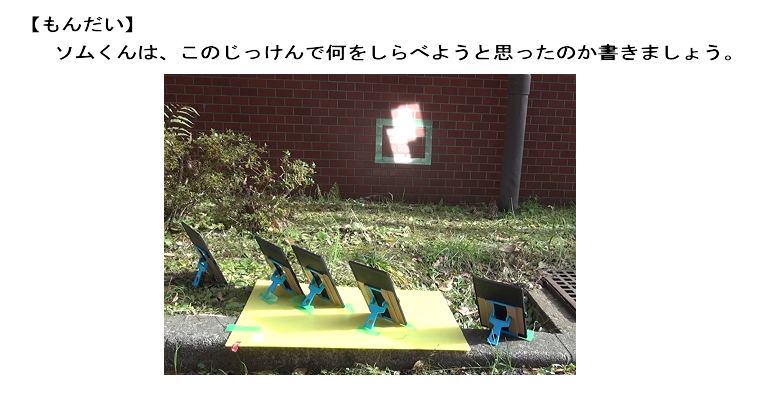

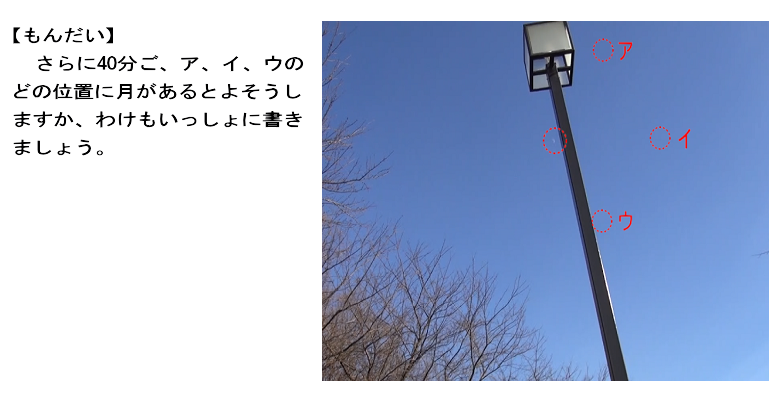

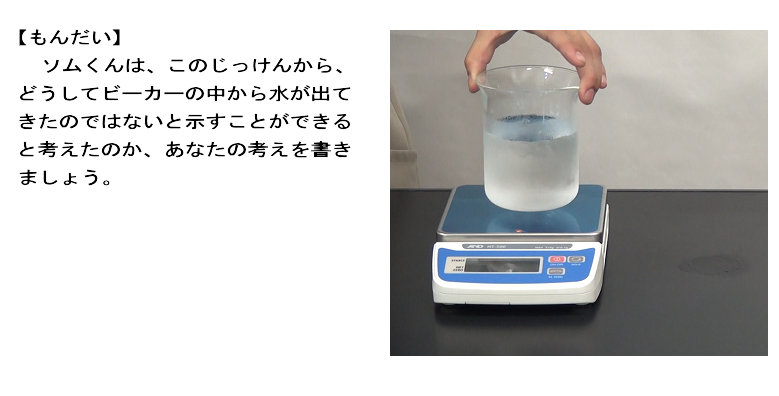

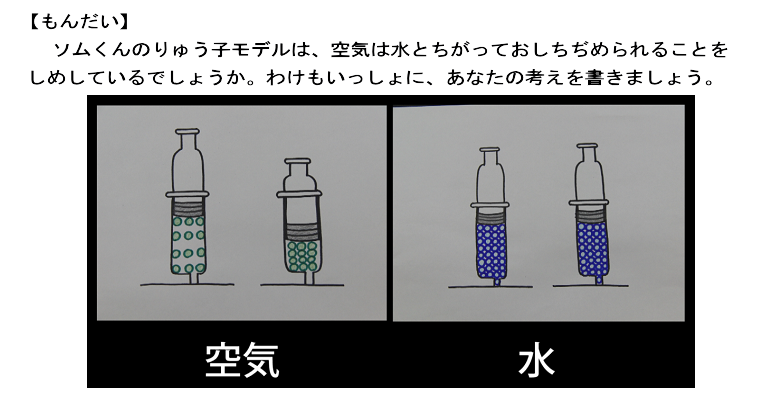

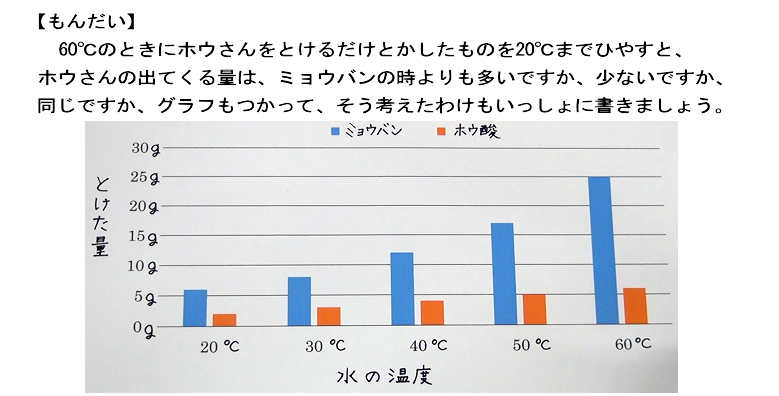

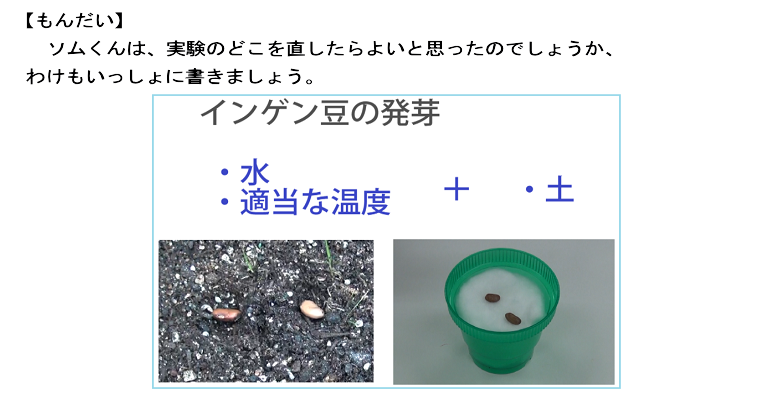

- ここでの理科教材の動画は,「動画を用いた理科自由記述問題の評価システムの開発」において用いたものをあげています。評価問題として,また教材として参考にしていただくためにとりあげています。内容はタイトルの右端「▼」をクリックすると開きます。(小):小学校,(中)中学校

>>>>評価システムはこちらのサイト